2009年04月09日

春の食材は自ら採集

春ですね~ (しみじみと・・・)

ここ大原でも、春の息吹が盛りだくさんです。

ようやく芽吹いた木の芽。

ちょいと疑問なのは、「木の芽」と「山椒」の違い・・・?

木の芽が成長して、山椒になるのは周知のとおりですが

いつから山椒になるん??

木の芽にも成人式のようなものがあって、「今日から君たちは

山椒として立派に活躍してくれ」・・・みたいなもんがあるんでしょうか?

はい、そしてお次は、甘草(かんぞう)

根っこに近いところがおいしいですね・・・。

うるい(ぎぼうし)に良く似た食感ですが

酢味噌などにあわせていただくとおいしいです。

お次は、蒲公英(たんぽぽ)

葉っぱは、おしたしや、サラダで食べるのもいいですね。

独特の苦味が大人の味です!

お次は、丘山葵(おかわさび)

水辺に自生している山葵とは違い、全く水気のない平地に自生しています。

きっと、小鳥などが種を落として発芽を重ねたものでしょう。

白くかわいい花は、山葵の花です。

この花も、口にすると、しっかり山葵の味がします。(あたりまえか?)

さて、これは良くご存知ですね。

たらの芽です。 幹にトゲがあるので慎重に摘み取ります。

これは天ぷらにして、熱々を塩で食べるのが最も美味いと思います。

色んな食材が、山荘の周りに芽生えていま~す。

季節に合わせて、献立にも盛り込んでいきますので、お楽しみに・・・。

そして、本日のサクラ開花状況です。

ソメイヨシノは、折からの暖かさで、ほぼ満開に近い状況です。

枝垂桜(しだれざくら)も、ぼちぼち開花してきました。

京都大原~四季を味わう~野むら山荘 鳥亭

2009年03月29日

大原朝市で・・・

今日は、日曜日。

空は晴れているが、風はとても冷たい。

日曜と言えば、野むら山荘のある大原で

大原ふれあい朝市 が行われている日である。

食材仕入れに朝市へと向かう。

朝市会場では、寒さのせいか、お客さんはストーブや

焚き火の周辺に群がり

商品販売の方々は、寒そうに震えておられた・・・(お気の毒です)

朝市会場で、商品を物色していると

大原観光保勝会 でお世話になっている

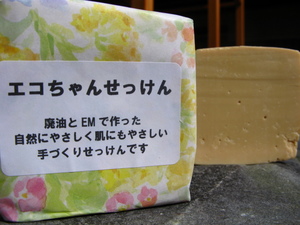

Hさんに呼び止められ、これを戴いた。

石鹸である。

でも、ただの石鹸ではない。

しかし、戴いたのだから、ただ なのではあるが

石鹸が ただではないと言うことだ。

ただ のものだが ただではないのだ。

日本語は難解である・・・。

ただ の石鹸が

なぜ ただの石鹸ではないのかというと (まだ言うか?)

環境にやさしい働きをする石鹸であるからである。

廃油から作る石鹸・・・実は私も ん十年前に、南の島で学生生活を

送っていた頃に、故宇井教授のゼミで 混ぜ混ぜしながら作ったなぁ・・・

当時は、環境にやさしい という観念よりも、スーパーからもらってきた

超汚い廃油がホンマに石鹸になるんかいな・・・??? でした。

さてさて、皆さんは

EM って、聞かれたことはあるだろうか・・・?

Effective(有用) Microorganisms(微生物群)=有用微生物群

の略で、有用微生物とは、人間の腸内に住むビフィズス菌のように

環境を良くし、動植物の細胞を活性化する働きを持つ酵素や生成物を

作り出す微生物のことで、人間や自然環境にも役立つものとされている。

EM菌の特性でもある「汚染された環境を浄化する」という点を

石鹸に生かすことで、河川の汚染や悪臭の発生を抑えたり

界面活性剤の分解促進、環境浄化能力を向上させるなどの効果が

期待されているのだ。

大原地区は、未だ下水道設備が無く、生活廃水などを河川に

垂れ流しているのが現状で、多量の川水で希釈されているので

今のところは目に見えて汚い・・・と言うことは無いようだが

観光シーズンともなれば、汚水が河川へ流出する量も増えて

少なからず悪影響を及ぼしていることは、紛れもない事実である。

最近では、周辺住民のご協力もあり、ホタルもたくさん

見かけるようになった。

自然環境や水の美しさも大原の大きな魅力であるし

先達から受け継いだ大原の財産を

変えることなく後世へつないでいくことは

私たちの大きな役割でもある。

環境にやさしいこと・・・

少し遠回りになっても、少し割高であっても

美しく魅力のある大原を維持していくために、

実践していかなくてはなりません。

環境にやさしいEM商品の数々は、大原ふれあい朝市でどうぞ。

野むら山荘 鳥亭

2009年03月27日

2009年03月24日

銀閣寺辺り・・・

昨日は、いいお天気でしたが、風の強い肌寒い一日でした。

洛北料飲組合の総会が4月にあるため、役員会に臨み

本年度は、懇親旅行の担当に加え

これまた懇親目的に事業として加えられた

ボウリング大会の企画をすることになりました。

組合員さんに楽しんでいただくため、企画内容が問われます(汗)

さて、役員会の後は、食事会。

今月の卯月会(料理屋さんの月替わり食事会)は

銀閣寺のなかひがしさんです。

予約の取れないお店ですので、毎回お気の毒なことに

定休日である月曜日にお邪魔しています。

銀閣寺辺りも、ちらほら桜が咲き始め

今週末あたりは見ごろになっているかもしれませんよ。

こちらのお店は、季節の旬野菜をメインに、鯉や鹿などを使った料理と

おくどさんで炊く白御飯がウリです。

お店の大将 中東さんは、大原へ食材探しに来られているので

しょっちゅう遇うんですが、季節感を大切にされた献立には

いつも感心させられます。

四季が色濃い日本ですので、作り手はもちろんのことながら

食べ手も 季節の移ろいを感じて楽しんでいただきたいと思います。

野むら山荘 鳥亭

2009年03月19日

旬菜を摘む

今日は、と言うより、今日もいいお天気で・・・・・・

あいかわらず、たくさん花粉が飛んでいるようで・・・(汗)

修学院離宮内の畑は、この暖かさで

菜種も急速に成長し、所々で花が咲き始めました。

そう、私の大好物の 「菜の花漬」 の季節がやってきたのです!

ちまたには、菜種を浅漬けにして売っているところも

多く見受けますが、私に言わせれば、これは、子供のお漬物。

やっぱり、大人の味覚としては、糠漬けでしょう・・・。

フフフ・・・・・これが、最高ですねん。。。

浅く漬かったものも、ジューシーでいいし

古漬けになると、こりゃ、酒のあてに最高ですにゃわ・・・。

まぁ、ただの主観的嗜好ですので、これは置いといて・・・

今日は、菜の花と野蒜を摘んできました。

明日の料理に使います。

決して、主役にはならない素材ながら

季節を彩るたのもしい旬な素材です!

京都大原 四季を味わう 野むら山荘

2009年03月18日

2009年03月07日

フロントガラスはすりガラス

今日は、いいお天気でしたね~

スギ花粉と黄砂も勢いが増していますよ~

私の車もフロントガラスがすりガラスのように・・・(怖)

この粉が人体に入ると・・・・・どうなるのか???

そりゃ、おかしくなりますわな・・・

これは見なかったことにして、

現在、椎茸が大増殖しているので、それを採りに行く。

雨が続いたせいやろな・・・

たくさんできとるわ・・・(笑)

でも、できたら、いっぺんにできんといてほしいねんけど・・・

贅沢な悩みか?

野むら山荘 鳥亭

2009年03月05日

言葉について

昨日は、洛北料飲組合の研修会に参加してきました。

毎年この時期に商工会議所を通じて、講師を招き研修をするのですが

今回お招きしたのは、元KBS京都アナウンサーの武部宏さん。

現在は、独立されてアナウンサーの養成や、司会業などで活躍されています。

今回31名が参加したこの研修会では

普段何気なく使っている言葉について、勉強しました。

時代とともに変遷していく言葉・・・言わばその時代を映し出す流行語ですが

例えば・・・

「ご注文は以上でよろしかったでしょうか」

「1000円からお預かりします」

「とか、ていうか、じゃないですか、わたしてきには」

「全然大丈夫です」

「べつに、普通、きしょい」

などなど、おかしな言葉が氾濫しています。

私も、「1000円からお預かりします」と言うのは、かなりひっかる言葉であり

「から」と言うのは、どこからなのか、聞いてやろうかと思うくらいである。

「べつに・・・普通・・・きしょい・・・」は

今の若者言葉の象徴であり、何かを尋ねても、この3つの言葉で済ましてしまう

意味不明の最強語?であるらしい。

そう言えば、我が家の愚息も使っているなぁ・・・

言葉は文化・・・とはよく聞くが、もしそうであるなら

文化は急激に衰退しているのでしょう。

昔は電話でしか話せなかったことも、今ではメールです。

そんなことを言っているこの私も、今キーボードを打っているわけで・・・。

益々言葉を使う機会が減っている環境で、自分の思うことを

的確に相手側に伝える表現力や伝達能力が進歩するはずもなく・・・。

究極は、他人との接点を嫌い、オタク道へと進んでいくのでしょうか?

急速に進化を遂げる電子機器などのおかげで、便利と引き換えに

実は大事な文化を捨ててるのかも知れませんなぁ・・・。

まぁ、そんなわけで、昨日は何気に使う言葉について

改めて勉強しました。

研修会後の懇親会の模様

「して見せて、言って聞かせてさせてみて、褒めてやらねば人は動ごかじ」

山本五十六の言葉だそうですが、人を動かすのは、その心を打つ言葉なのだと。

大切にしたいですね、言葉。

京都大原 野むら山荘 鳥亭

2009年02月23日

2009年02月21日

北の国から(続々編)

北の国からシリーズも、もりあがってきました・・・(汗)

今回も、懲りない面々が、北の国で繰り広げるドタバタ劇

今回は、どうなるのでしょうか・・・?

北の国から・・・続々編はこちらから。

京の奥座敷料亭・・・野むら山荘

2009年02月20日

2009年02月19日

2009年02月06日

2009年02月05日

TV撮影

本日BSフジ毎週木曜よる11:00から放送の

「プラチナ・シート」 の撮影がありました。

この部屋で撮影しているのは、通称 「ブツ撮り」

と言われているもので、被写体のアップ撮りや

お箸で持ち上げるアップ映像などを別に撮っているところです。

役者さんがお食事しているシーンは囲炉裏のお部屋ですので

乞うご期待!! 近江軍鶏がうなります!!

放送は2月25日の予定です。

野むら山荘

2009年02月04日

2009年02月01日

ふぇぶらりぃ

今日から2月ですね~~~如月

この如月には・・・

旧暦二月でもまだ寒さが残っているので、衣(きぬ)を更に着る月であるから

「衣更着(きさらぎ)」

草木の芽が張り出す月であるから「草木張月(くさきはりづき)」

前年の旧暦八月に雁が来て、更に燕が来る頃であるから「来更来(きさらぎ)」

陽気が更に来る月であるから「気更来(きさらぎ)」

と、言う説があるらしい・・・これらの由来については、私はまったく知りません。

難解な由来よりも、目で見て即理解の献立を書きました。

ひな祭りには、まだ早いですが、まだまだ寒い2月を

視覚的効果でパッと温かくしたいな・・・との思いです。

徐々に春らしい食材も出始めてきましたので

山の幸を楽しんでいただける機会も増えてきそうです・・・。

野むら山荘

2009年01月26日

勝てば官軍

朝青龍が復活Vを遂げた。

3場所連続休場し、本人が発する普段からの言動や行動も手伝った形で

世間からはボロクソに言われた地獄の底からの復活劇だった。

私も歳のせいか・・・? 相撲が好きでよくTV観戦をしている。

最近は、誰が強いだの勝負事で盛り上がらず、八百長騒動や暴行致死などで

紙面を飾ってきた感があるが、今回の横綱の復活優勝で

低迷している大相撲人気も復活の架け橋になるのだろうか?

モンゴルの大統領を目指す・・・なんてニュースも飛び出す 朝青龍だが

引退説までささやかれながら、わずか15日で官軍となってしまった。

そう、勝てば官軍なのである。

ボロクソに言っていたコメンテータなどは、口を揃えて「恐れ入りました」

と、尻すぼみの様子であった。

そして、表彰式では、優勝賜杯の授与が行われると

アキバで人気だった、麻生首相が内閣総理大臣賞を自ら渡しに来ていた。

以前、貴乃花が身体の負傷に耐え優勝したときに、時の首相である小泉総理が

「痛みに耐えよくがんばった」 と激励し、国民の心理に同化した形で

人気を上げたことがあった。

選挙をしても勝ち目が薄く 暗雲立ち込める、麻生自民党にとっては

小泉マジックにあやかって両国の土俵に向かったのでは・・・?

と、斜交いに見てしまうのは私だけであろうか・・・。

何はともあれ、国民が暮らしやすい国づくりをするために

国民の血税で職を得ている国会議員の皆さんなので

しっかりやってもらいたいのである。

巨大空母自民党にとって、「逆転V勝利の秘策」 はあるのだろうか?

いつまでも、上から目線の民意を得ない政策では、来る選挙という戦において

官軍となる可能性は極めて小さいものになる。

京都大原~四季を味わう~野むら山荘

2009年01月22日

もうすぐでんな・・・汗

寒い冬が終わりを告げると、悪魔の季節の到来だ!

皆さんは、大丈夫なのだろうか・・・?

たぶん、この記事を見てくれている半数以上の方は

自覚症状があるのでは・・・。

野むら山荘がある大原には、所狭しと成長した

杉が山を形成している。

戦後、木材需要を見込み、やたらに植えた杉が

手入れもされず、伐採もされないままに放置されているのが現状である。

住宅や家具などに使用されていた国産の木材が、外材や

住宅建築の新工法などに押されたことや、山を守ってきた林業に携わる

人々の高齢化が進み、需要が急激に冷え込んだことが要因であろう。

針葉樹は、特に成長がが早い。

竹ほどではないが、毎年伸びていくのが目に見えてわかるほどである。

この杉の花粉が猛威を振るう時季まで、あとわずか・・・。

既に、国民病ともいえる花粉症には、多くの人たちが悩まされている。

何を隠そうこの私も、花粉症と診断されて10年近くの年月が

過ぎようとしている。

毎年これほどに悩まされている人が多いというのに

国レベルで何ら対策をしようとしないのは

一部の利益者の力が働いているのか・・・

などと、勘ぐるのは私だけであろうか・・・?

毎年定期的に売り上げが約束される (製薬会社

花粉症関連の薬やグッズを扱う小売業・医者など)業種は

ウハウハで笑いが止まらないだろうが・・・

私をはじめ、この症状に悩まされる多くの人たちは

笑いどころか、涙とくしゃみが止まらない・・・。

今から予防に努めてね・・・! 野むら山荘

2009年01月20日

裁判員制度について

昨日は、政経文化会の勉強会に参加してきました。

講演は、「中小企業経営者から見た裁判員制度」について

会員である弁護士の先生より説明を受けました。

新聞報道でも取り上げられている通り

2009年5月21日以降に起訴された事件について

民間から選ばれた裁判員を含めての裁判が実施されます。

概要は以下の通りです。

実際には、職業裁判官3名と民間から選出された裁判員6名が

死刑または無期懲役(禁固)に当たる罪 (殺人・現住建造物等放火・強盗致死傷

身代金目的誘拐など) や、故意の犯行により被疑者を志望させた罪 (傷害致死

危険運転致死・保護責任者遺棄致死など)の重大事件について

事実認定:被告人がどのような犯行を行ったのかの判断 (裁判官と裁判員が

協議して判断)

法令解釈:法律の意味内容についての判断 (裁判官のみが判断)

法令適用:認定された事実は何罪に当たるかの判断 (裁判官と裁判員が協議して判断)

量刑:被告人の刑の重さをどのくらいにするかの判断 (裁判官と裁判員が協議して判断)

を行う制度です。

上記の裁判員は、有権者のうち年間で約4000人に1人が選出される予定で、

既に選出されている人については、最高裁より通知が届いているらしい・・・。

各自住民票をおいている地方の裁判所が対象になります。

ここで不安になるのは、実際に抽選で裁判員選出が自分になった時のことですね。

ただ、選ばれない人もいますので、その条件をピックアップしておきますと

*義務教育を終了して今い人(例外有り)

*過去10年以内に禁固刑以上に処せられた人、禁固刑以上の有罪判決を受け

執行猶予期間中の人、現在禁固以上の刑に当たる罪の刑事被告人になっている人

*法曹関係者

*被告人、被害者、及びその親族など

*不公平な裁判をするおそれがあると裁判所が認めた人 などです。

上記に該当しない有権者の人は、当たる可能性があるということです。

実際に裁判員になると、拘束される(真理に要する)日数は、全事件のうち

7割が3日以内、2割が5日以内、1割が5日超と予測されている。

拘束は初日より土日祝日を除き連日行われるそうで、概ね1日5時間程度の

拘束になるそうである。また相当の事由がない限り、途中退席は出来ない。

日当は1日あたり1万円以内の金額が支給され、交通費等は最も安価な

経路の公共交通費と、徒歩で移動する箇所については、距離に応じて

1kmあたり37円で計算した金額が支給されるようです。

経営者は、従業員が裁判員となり会社を欠勤することにより

解雇や降格などの従業員にとって不利益になる扱いはできず

欠勤する期間についての給与については、有給とするのか、無給にするのか

裁判所から支給される日当に足らない分を補填するのかは、各事業者の

判断に委ねられます。

また裁判員となれば、「評議の秘密その他職務上知り得た秘密」 を漏らしては

ならず、周囲も秘密を漏示させてはならない。 と、あり、これに違反すると

6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となりますで、要注意ですね。

そして扱う事件によっては、マスコミ等も活発に動くと予想されるので

「自分があの事件の裁判員になりました!」 などの事実をブログなどに投稿すると

自身の周辺が騒がしくなることは必至で、えらい目にあった挙句、事件関係者等から

判定の強要をされたりと、最悪の思い出になることも予想されるので

公平な裁判を行い、それに平常心で参加するためにも守秘したほうが良さそうである。

でも、何らかの譲れない事由で、どうしても裁判員になれないのであれば

裁判所との話し合いで、これを辞退できることも可能だそうです。

最後に、辞退できる人の規定もありますので、お伝えしておきましょう。

*年齢が70歳以上の人

*重い疾病でまたは傷害により裁判所に出頭が困難な人

*学生

*過去5年以内に裁判員になった人

*同居親族の介護や養育が特に必要な人

*自己の重要な仕事を自分で処理しなければ事業に著しい損害が生じる恐れのある人

*父母の葬式など社会生活上重要な用務があり他日に行うことができない人

*妊娠中または出産後8週間以内の人

*妻子などの思い疾病や傷害または出産のため、入通院の付き添いや立会いが必要な人

などなど、裁判所もまだ始まっていない裁判員制度について

円滑に運営がなされるかどうかは、状況を見ながら対応していくという

スタンスだそうです。

いずれにしても、余程の事由がなければ、断れませんよ・・・的なことですので

私も都合がよければ参加しようと思っています。

皆が何らかの理由で酸化しないことになると、結局は裁判員制度の目的である

「国民の健全な社会常識」の反映が判決に反映されないのですから・・・・・。

2009年01月14日

修学院離宮

修学院離宮(しゅがくいんりきゅう)は京都市左京区の比叡山麓にある宮内庁所管の離宮。

17世紀中頃(1653年(承応2年)-1655年(承応4年))に後水尾上皇の指示で造営された。

修学院離宮は上御茶屋(かみのおちゃや)、中御茶屋(なかの-)、下御茶屋(しもの-)

と呼び習わす3か所の庭園からなり、面積は54万平方メートルに及ぶ。各御茶屋の間には田

畑が広がり、細い松並木道が各御茶屋を結んでいる。上御茶屋と下御茶屋は、後水尾上皇

(第108代天皇)の指示により、1655年(明暦元年)から1659年(万治2年)にかけて江戸幕府が

造営した離宮である。後水尾上皇は女中に変装して輿に乗り、造営中の離宮を自ら訪れて造

営の指図をしたというが、真偽のほどは定かでない。

上・下御茶屋は1884年(明治17年)、宮内省の所管となった。一方、中御茶屋は、同じ頃後水

尾上皇の皇女の御所として造営されたもので、1885年(明治18年)に修学院離宮に編入され

た。修学院離宮は、第二次大戦後は、京都御所、桂離宮などと同様、「皇室用財産」(所有

者は国)と位置づけられて、宮内庁が管理している。見学には、事前に宮内庁京都事務所に

申し込んで許可を得る必要がある。

(上記修学院離宮説明文より抜粋)

ご存知のように、比叡山をバックに広大な敷地を有した歴代天皇の別荘です。

私は此処の近くに生まれ育ちました。

幼い頃には、訳もわからずに、離宮に侵入したり (これは、ご法度です・・・)

宮内庁管轄地で凧揚げをしたり (電線が無いから最高なんです・・・でも、ご法度です)

雪降りの時にゃ、畑で かまくら作って雪合戦 (これも立ち入り禁止で、ご法度です)

まあ、無断で色々やってきましたが、地元に育つ少年少女にとっては

とっても開放的な広場でありまして・・・(笑)

そして、離宮の敷地内にある林丘寺(尼寺)ではその昔、書道教室が開催されていて

地元の人たちは、毎週日曜日に通っていましたね。

私も同じく幼少期より林丘寺の尼さんに教えを受けて、中学生くらいまで通っていました。

そのお陰で現在でも、お客様にお出しするお献立を書いたり、お手紙や年賀状などなど

筆を使う機会をいただいております。

話はそれましたが、修学院離宮の総門が改装されるようです。

随分と老朽化も進み、いたるところが朽ちてきていました。

竹や木材など、天然素材を材料としているために、永久使用は無理がありますね。

実は、現在の総門は私の親父が手がけたもので

昭和62年10月~翌年3月にかけて施工しました。

出来上がり当時は素晴らしい色彩を放っていますね・・・

親父にとっても、自分が生まれ育った土地に、記念すべき作品を造り

さぞかし嬉しかったことでしょう・・・。

でも、形あるものは、いつしか朽ち果て、新しいものに形を代え次代へと受け継がれる。

これは、避けて通れないというもの・・・

私もちょっぴり寂しい気になっていますが

また、新しい総門になり、訪れる人たちの感動につながればいいな・・と、思っています。

在りし日の、親父と新設された修学院離宮総門。

親父も現在の総門も、お疲れ様でした。

ゆっくり眠ってください。

野むら山荘・・・京都大原~四季を味わう